역사 문화

부산 위안부역사관 운영비 없어

유테레사

2015. 3. 4. 12:01

부산 '위안부 역사관' 운영비 없어 폐관 위기

연합뉴스 기사전송 2012-10-04 10:47 최종수정 2012-10-04 11:43

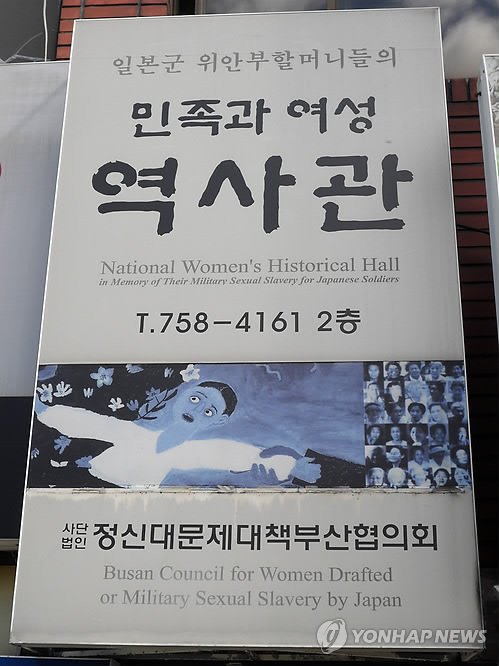

(부산=연합뉴스) 김선호 기자 = 부산에서 8년째 유일하게 운영 중인 일제 위안부 역사관이 운영비가 없어 폐관 위기에 놓였다. 4일 부산정신대문제대책협의회(부산정대협)에 따르면 2004년 9월 부산 수영구 수영동에 문을 연 일본 위안부 관련 자료관인 '민족과 여성' 역사관이 최근 운영난으로 문닫을 처지에 놓였다. 부산 유일의 일본 위안부 관련 전시관인 이 역사관에는 당시 위안소·위안부들의 모습이 담긴 100여점의 사진, 위안부 문제를 다룬 200여권의 책, 신문기사, 영상물, 위안부 재판 공소장 등 위안부 할머니들의 과거와 현재, 그리고 투쟁기록과 관련한 1천여점의 자료가 보관 중이다. 김문숙(85) 부산정대협 회장이 당시 1억여원의 사비를 털어 역사관을 만든 이후 8년 넘게 매년 월세 100만원과 운영비를 감당해오고 있었지만 이제는 한계에 이르렀다는 것이다. 김 회장은 "역사관 운영이 경제적으로 너무 힘들어 부산시에 월세라도 지원해달라고 부탁했다"며 "현재로서는 폐관이 시간문제인데 소장자료가 너무 아깝다"고 말했다. 현재 부산시는 3년 전부터 '민족과 여성' 역사관에 대학생 인턴과 매년 기념사업 예산 700만원을 지원하고 있지만 역사관 운영비는 오로지 김 회장의 몫인 셈이다. 더군다나 부산 남구에 공사 중인 일제 강제동원 역사 기념관은 예산이 충분히 확보되지 않아 애초보다 2년가량 늦어진 2014년에야 완공될 예정이어서 역사관 자료를 옮기기에도 쉽지 않은 상태다. 이런 상황은 최근 일본과의 독도 영유권 갈등과 맞물려 대구에서 일본군 위안부 역사관 건립기금 마련을 위해 각계가 팔을 걷어붙이는 것과는 대조적이다. 이에 대해 부산시의 한 관계자는 "민간 역사관 운영비를 지원하는 문제는 형평성 차원에서 쉽지 않은 문제"라며 "일제 강제동원 역사기념관 측과 여성가족부에 자료 이관을 위한 역사관 자료의 소장가치 평가검토 의뢰를 해놨다"고 말했다. wink@yna.co.kr (끝)

부산 유일의 '일제 위안부 역사관' 폐관 위기 본문부산 유일의 '일제 위안부 역사관' 폐관 위기오마이뉴스 입력 2014.03.09 18:33 수정 2014.03.19 16:57

[오마이뉴스 정민규 기자] 부산의 유일한 일제 위안부 역사관인 '민족과 여성 역사관'이 겨우 폐관 위기를 넘긴 건 2012년이었다. 지역 유일의 위안부 역사관이 문을 닫게 될지도 모른다는 소식에 전국에서 자발적인 모금운동이 일었다. 500만원이 모였고, 밀린 월세를 낼 수 있었다. 요즘에는 어떤지가 궁금했다. 불쑥 전화를 했고, "여전히 그렇죠"라는 말 뒤에 한숨을 들었다. 7일 오후 수영구 수영동에 있는 역사관을 찾았다. 3층 상가 건물의 2층에 자리잡은 역사관으로 올라가는 계단에는 위안부 피해자들의 사진과 그들이 직접 그린 그림이 다닥다닥 붙어있었다. 역사관은 불이 꺼져있었다. 대신 복도 맞은편 부산정신대문제대책협의회(아래 부산정대협) 사무실로 들어서자 역사관을 그동안 운영해온 김문숙(86) 부산정대협 회장이 기자를 반갑게 맞았다.

ⓒ 정민규 김 회장의 책상은 바닥이 보이지 않을 정도로 여러 신문기사와 책자들이 수북하게 쌓여있었다. 김 회장은 기자를 불 꺼진 역사관으로 이끌었다. "사람이 안 올 때는 불을 꺼놓는다"며 열쇠 뭉치를 가져와 자물쇠를 열었다. 겉으로 보기에 좁아보였던 역사관은 내실과 외실이 구별되어 있는 제법 큰 규모였다. 자료는 한눈에 보기에도 상당해보였다. 1990년 5월부터 스크랩해온 위안부 관련 신문기사들부터 시작해서 재판 기록, 사진 등이 켜켜이 쌓여 있었다. 모두 김 회장이 한국과 일본, 중국, 필리핀 등지를 누비며 모아온 것들이라고 했다. 한쪽 벽면에 붙은 위안부들의 사진이 눈에 들어왔다. 이귀분, 하순년, 박두리 할머니는 부산에 살던 위안부 피해자들이었다. 그들의 생사를 물었고 "한 해 터울로 몇 해 전에다 돌아가셨지"라는 대답이 돌아왔다. 그가 주머니 돈 털어 일본과 위안부 소송한 이유

ⓒ 정민규 세상을 하나둘씩 떠나는 위안부 피해자들처럼 김 회장은 이 모든 게 세상에서 사라질까 봐 걱정했다. 하지만 그는 "더 이상 버티기가 힘들 것 같다"고 말했다. 2012년 운영난 소식이 알려지고 대책 마련에 나선 부산시가 역사관 월세와 취업준비생 인턴 1명을 지원하고 있지만 나머지 운영비는 고스란히 김 회장의 주머니에서 나가고 있기 때문이다. "젊을 때는 돈을 많이 벌어서 중앙동에 건물도 있었거든, 그걸 팔아서 통장에 넣어놓고 썼지. 그런데 이걸 운영하면서 1천만원씩 적금을 깨다보니깐 이제 남은 돈도 없어. 일하는 사람을 데리고 있고 싶어도 월급을 줄 돈도 없으니 사람을 제대로 데리고 있지도 못하고 이젠 스크랩을 하려해도 신문 글자가 잘 안보여. 강제동원역사관이 생기면 모아놓은 자료를 넘겨주고 싶은데 그때까지 버틸지 모르겠어." 김 회장은 부산에 짓고 있는 일제 강제동원역사관의 완공을 바라보고 있었다. 정부가 일제 강제동원 피해자들을 위해 짓겠다며 2008년 입지가 정해진 일제강제동원역사관은 2011년 여름 공사를 시작해 당초 2012년 완공 예정이었지만 여전히 공사중이다. 그 사이 몇 명의 위안부 피해자들이 더 세상을 떠났다. 김 회장이 위안부 피해자들과 인연이 닿은 건 1990년대 초반이었다. 우연히 위안부 피해자가 부산에도 생존하고 있다는 사실을 알아냈고, 힘들게 살아가던 그들을 찾아내기 시작했다. 1992년부터는 근로정신대와 군 위안부 피해자들을 모아 일본정부를 상대로 소송도 진행했다. 6년간의 법정 싸움 끝에 피해자들은 일부 승소 판결을 받았다. 6년의 기간 동안 재판을 하기 위해 일본을 오가며 들어간 1천만원 가량의 비행기 값도 김 회장이 마련했다. 김 회장이 왜 그렇게 했냐는 기자의 질문에 "보람 있잖아"라고 당연한 듯 대답했다. "찾아오는 학생들 응원, 큰 힘 된다"

ⓒ 정민규 하지만 그는 섭섭한 게 많았다. 우선은 사람들에게 섭섭하다고 했다. 김 회장은 "일본에서 위안부 강제성이 없다고 하고 독도가 일본땅이라고 하는 걸 하도 많이 하니까 요즘은 그냥 그런가 보다라고 생각하나봐"라며 "요즘 학교에서는 역사를 안 가르치나"라고 기자에게 물어보기도 했다. 정부에도 불만을 토로했다. "공무원들 자기네는 퇴직하고 기업에 취직하던데 그 사람들 한 사람 월급이면 우리는 충분히 운영해. 그런데 우리한테 지원해달라고 하면 온갖 소리랑 싫은 소리해. 그래서 지지난해에 못하겠다고 했더니 그제야 월세를 대신 내주겠다고 하더라고, 부산에 한 곳 있는 게 문 닫으면 체면이 안 선다고 생각했나봐." 이렇게 푸념을 하다가도 김 회장은 꾸준하게 제 발로 찾아오는 학생들을 이야기하며 함박 웃음을 짓었다. 김 회장은 "한번은 학생들이 우리 돕겠다고 길에서 춤도 추고, 노래도 해서 모금한 걸 30만원인가, 40만원인가 들고 왔어, 그걸 보면 어떻게 문을 닫겠나 싶어서 계속하고 있지"라고 말했다. 지금 김 회장은 일본의 역사왜곡과 망언을 모아놓은 책자를 발간할 준비를 하고 있다. 물론 그 역시 자비로 한다. 잊으면 안 된다는 이유에서고, 젊은 사람들이 더 알아야한다는 이유에서다. 김 회장과의 이야기를 마치고 역사관을 나서는 길. "끝나지 않은 이야기 일본군 위안부"라는 문 옆의 글귀가 유난히 침울하게 읽혔다. |